Cet article sur la survie du terme Mile End comme toponyme montréalais est une version allongée de la communication présentée par Yves Desjardins lors de la demi-journée d’études «Le Plateau, histoire et mémoire», organisée par le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal (UQAM) au musée Pointe-à-Callière, le 10 mars 2014. Une autre présentation faite lors de ce colloque, sur l’identité historique du Plateau, par l’historien Jean-Claude Robert, peut être également consultée sur ce site.1

Évoquer le quartier montréalais du Mile End comme l’un des endroits les plus branchés de la ville, haut lieu de création et d’innovation culturelle, est aujourd’hui devenu un truisme. Pourtant, l’identité et les frontières de ce quartier ont toujours été mouvantes, incertaines. L’origine même du nom Mile End a d’ailleurs fait l’objet de nombreux débats jusqu’à tout récemment.2

De plus, jusqu’au début des années 80, le nom Mile End était de moins en moins utilisé pour désigner ce secteur de Montréal : quand les agents d’immeuble ont recommencé à s’y intéresser, dans la foulée du mouvement de retour vers les quartiers centraux, ils le baptisèrent d’abord «Outremont adjacent».

Explorer les origines, les mutations et la renaissance de ce nom, fournit plusieurs pistes qui permettent de partir à la recherche des multiples facettes d’un quartier qui se renouvelle sans cesse. Car le nom Mile End – d’abord associé à un carrefour et à une auberge ouverte vers 1805, à l’intersection de Mont-Royal et Saint-Laurent, par un immigrant d’origine britannique, le boucher John Clark – s’est «hybridé» en 1878. Le village qui naît alors, après la séparation d’avec celui de Côte Saint-Louis, est officiellement incorporé sous le nom de Saint-Louis du Mile End. En 1895, lorsque le village devient ville, Mile End disparait une première fois, car on ne conserve officiellement que Saint-Louis du nom initial.

La disparition aurait pu être totale, après l’annexion par Montréal en 1910, n’eut été de l’existence en son cœur d’une paroisse catholique canadienne-française et de l’action des groupes communautaires à partir du milieu des années 60. Ceux-ci veulent redonner une identité à un «no-mans-land» multiethnique enclavé entre Outremont et le Plateau Mont-Royal, et ainsi y créer un sentiment d’appartenance.

Un quartier frontalier

Le boulevard Saint-Laurent, corridor historique de l’immigration au Canada, a longtemps été présenté comme une frontière3 séparant les «deux solitudes» montréalaises, c’est-à-dire l’est canadien-français catholique et l’ouest canadien-anglais protestant. Ville Saint-Louis a la particularité d’être à cheval sur cette frontière : au début du 20e siècle, avec son secteur est largement composé de familles d’artisans et d’ouvriers canadien-français, et son nouveau quartier du côté ouest dominé par la classe moyenne anglo-protestante, c’est en quelque sorte un microcosme de la grande ville. Mais c’est aussi un espace d’interaction quotidienne entre ces communautés et surtout un lieu d’arrivée et d’intégration à la ville pour de nombreux immigrants : ruraux canadiens-français venus de la campagne environnante; Italiens et Juifs de plus en plus nombreux à remonter depuis le port le corridor du boulevard Saint-Laurent; et même, entre 1900 et 1914, une importante immigration britannique. L’augmentation de la population de la Ville Saint-Louis et la transformation de sa composition ethnique – particulièrement pendant la décennie 1901-1911 – est impressionnante, comme en témoigne ce tableau :

Tableau 1

L’origine ethnique de la population du Mile-End, 1881-19114

| Origine | 1881 | 1901 | 1911 |

| Française | 1 383 | 8 980 | 21 146 |

| Anglaise | 48 | 867 | 7 834 |

| Écossaise | 10 | 349 | 2 090 |

| Irlandaise | 80 | 505 | 2 617 |

| Italienne | 1 | 129 | 1 061 |

| Juive | 0 | 15 | 1 211 |

| Autre | 2 | 88 | 702 |

Sources : Recensements du Canada, 1881, 1901 et 1911.

Cette explosion démographique s’inscrit dans un contexte où la ségrégation selon le revenu, la religion et la langue devient de plus en plus la norme dans l’espace montréalais, particulièrement dans les nouveaux quartiers. Les géographes Sherry Olson et Patricia Thornton soulignent que la nouvelle banlieue qui se greffe au Mile End villageois fait alors jusqu’à un certain point exception. Elles donnent l’exemple des travailleurs des grandes imprimeries, concentrés au nord de la Place d’Armes, et qui sont attirés par un quartier neuf, devenu récemment accessible grâce au tramway électrique, pour y établir leurs familles.5

Mais dans le contexte du début du 20e siècle, cette coexistence n’est pas nécessairement vécue comme un phénomène positif. Lorsque le village devient ville, en 1895, il est officiellement rebaptisé Ville Saint-Louis, et on laisse tomber «du Mile End». Ce nom survit cependant dans l’usage courant, ce qui ne va pas sans susciter une ambivalence manifeste, des deux côtés de la barrière linguistique. Ainsi, en 1908, le Montreal Daily Herald cite ainsi un «citoyen bien connu de Saint-Louis» :

The place was originally St. Louis du Mile End, which is significantly hideous in itself to warrant its being dropped. Why wasn’t it given either an English name or a French one, instead of this hybrid affair that is neither the one nor the other? Well, people got to calling it St. Louis only, and next some enterprising genius tacked on Annex [le nom donné au nouveau secteur, à l’ouest du boulevard Saint-Laurent]. (…) People really ought to get together and agitate for a name that we can recognize once in a while and that won’t change to something else every six months.6

L’année suivante, un journaliste de La Patrie écrit, sur le même sujet :

Les citoyens de langue anglaise qui s’adonnaient aux plaisirs du turf, à l’hippodrome de Saint-Louis, ne désignaient plus la nouvelle municipalité que par le mot ‘Mile-End’ qu’elle garda trop longtemps. Mais les citoyens du Côteau Saint-Louis ne voulurent pas qu’on désignât toujours par le dérivatif d’un terme de palefreniers une localité dont ils avaient raison d’être fiers; car, en 1900 [1895 plutôt], alors qu’ils obtinrent l’érection de leur municipalité en ville, ils lui donnèrent le nom de Saint-Louis tout court.7

Le quartier Laurier, la paroisse Saint-Enfant-Jésus et le Shtetl Saint-Urbain

L’annexion de la Ville Saint-Louis par Montréal, le 1er janvier 1910, aurait pu mettre fin à ce débat en faisant disparaitre à jamais autant Mile End que Saint-Louis. Les deux noms n’auraient plus alors été que des curiosités historiques, puisque le secteur fut rebaptisé «quartier Laurier». Pourtant, le Mile End ne disparut jamais complètement de l’usage et connut une renaissance spectaculaire, officialisée lorsqu’il devint un district électoral de Montréal en 1982. Comment expliquer cette résilience?

Après l’annexion, trois lieux contribuèrent à maintenir la désignation «Mile End» dans l’usage courant :

–La gare du Mile End (figure 1), appartenant au Canadien Pacifique, située sur la rue Bernard, juste à l’est du boulevard Saint-Laurent. Mais le service passager y disparait en novembre 1931, lorsque le CP ouvre une nouvelle gare plus au nord, avenue du Parc et Jean-Talon.

–Le stade Shamrock (figure 2). Situé à l’emplacement actuel du marché Jean-Talon, c’était l’endroit où l’on disputait des parties de crosse, un sport alors très populaire. Même après l’annexion, la presse sportive, autant anglophone que francophone, continue de désigner l’endroit comme le «stade Shamrock, au Mile End». (Désignation qui rappelle que ce qu’on appelle aujourd’hui la Petite-Italie était à l’origine partie intégrante du Mile End, et que c’est ainsi que les premiers Italiens du secteur nommaient leur quartier.) Mais le stade fut démoli au début des années 30 et la référence au «stade du Mile End» disparut des médias.

–Finalement, la paroisse catholique Saint-Enfant-Jésus du Mile End. Même si le nom Mile End ne fut jamais inclus dans la désignation canonique officielle,8c’est celui que l’usage a retenu et qu’utilisera la population canadienne-française du quartier tout au long du 20e siècle. Et, comme on le verra, cette communauté paroissiale fut le fil conducteur qui permit la survie et la renaissance du nom.

En plus de l’absorption par Montréal, un autre phénomène modifie profondément le visage et, surtout, la «mémoire historique» du quartier : la communauté juive fait du quadrilatère compris entre les rues Sherbrooke, Van Horne, de Bullion et Parc, le cœur de sa vie sociale, communautaire et culturelle entre les années 1920 et 1950. La portion nord-ouest du quartier en particulier – celle comprise entre Mont-Royal, Saint-Laurent, Parc et Saint-Viateur – abritera un nombre considérable d’institutions culturelles, politiques, éducatives et religieuses qui marqueront l’identité juive canadienne au 20e siècle.9 Ces rues deviennent ainsi la matrice d’une importante œuvre littéraire; celle de Mordecai Richler, bien sûr, mais aussi des poètes A.M. Klein et Irving Layton. Leurs écrits, avec leurs portraits expressifs des paysages urbains et des habitants du quartier, ont laissé une empreinte durable dans la perception du Mile End à cette époque.10

Mais la communauté juive montréalaise utilisait rarement le terme Mile End pour désigner son quartier : une recension rapide de l’œuvre des auteurs mentionnés confirme qu’il n’est pas employé lorsqu’il s’agit de décrire ou de nommer les lieux de leur vie quotidienne. Ainsi, Richler utilise surtout «le ghetto» ou «le quartier de la rue Saint-Urbain». Ignace Olazabal, qui a interrogé plusieurs Juifs ayant vécu dans le Mile End entre 1920 et 1950, emploie le terme «Shtetl Saint-Urbain» :

Nous pouvons diviser ce territoire en deux parties : une zone orientale pauvre, pour ceux qui partaient de rien, et une zone occidentale, réservée à ceux qui réussissaient à progresser sur l’échelle sociale. Certains de nos informateurs rappellent comment les rues plus à l’est (Saint-Dominique, Coloniale, Henri-Julien et Laval), situées en bordure immédiate de l’enclave canadienne-française, recevaient les plus pauvres parmi les immigrants, suggérant que la prospérité se trouvait à l’ouest, pour atteindre déjà un niveau plus respectable à partir de la rue Saint-Urbain.11

Ce constat est confirmé par les souvenirs de deux anciens résidents du quartier que j’ai interrogés. Mel Boyaner a 90 ans. Il a emménagé avec sa mère dans un triplex de l’avenue Laurier, au coin de Saint-Urbain, vers 1930 alors qu’il avait six ans, et a vécu dans le Mile End jusqu’à la fin des années 50.12 Pour lui le terme Mile End ne servait alors qu’à nommer l’ancienne gare, pas le quartier ; il ne se souvient pas d’un terme précis désignant son quartier, sauf peut-être celui du district électoral, Laurier. Même constat du côté de Saul Friedman : Saul anime un groupe Facebook, «A Walking Tour of my Childhood», consacré aux rues de son enfance dans le quartier. À cette époque, dit-il, Mile End c’était seulement le nom de la gare; même déménagée à Park Extension et renommée la gare Jean-Talon, c’est ainsi que la communauté continuait à nommer l’endroit où l’on prenait le train qui conduisait aux villégiatures des Laurentides, pendant les années 1930-1940.

«L’évêché du nord»

Si le Mile End continue à exister entre 1910 et 1980, autrement que dans la mémoire évanescente d’un village disparu, c’est donc surtout à cause de la paroisse. On a tendance aujourd’hui à évoquer les paroisses uniquement en fonction de leur rôle religieux. Mais dans le contexte de la rapide urbanisation montréalaise de la deuxième moitié du 19ème siècle et du début du 20ème les paroisses furent de puissantes institutions sociocommunautaires, encadrant, et surtout donnant une identité, un sentiment d’appartenance, à une population fraîchement arrivée des campagnes.13 Pour une grande partie des catholiques francophones du quartier, une fois ville Saint-Louis disparue, c’est l’appartenance à la paroisse de Saint-Enfant-Jésus du Mile End qui définit alors l’identification communautaire. C’est la raison pour laquelle mon père et mon grand-père, qui vécurent entre 1912 et 1953 dans un triplex de l’avenue Laurier situé entre Parc et Jeanne-Mance, ont toujours nommé leur quartier le «Mile End».

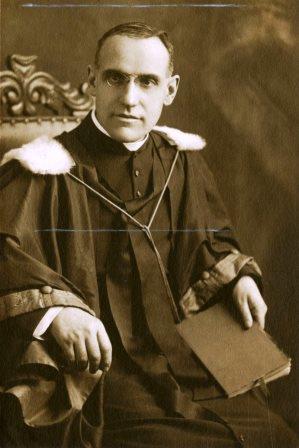

La paroisse et son quadrillage institutionnel (œuvres charitables et récréatives, écoles), continue à jouer un rôle d’autant plus important qu’elle a comme curé, entre 1915 et 1930, un personnage hors du commun, Mgr Philippe Perrier (1870-1947), surnommé le «curé du Mile-End» (figure 3).14 Ami d’Henri Bourassa et de Lionel Groulx (qui y fut hébergé pendant dix ans), Perrier transforme son presbytère en centre d’action nationaliste : son salon est régulièrement fréquenté, outre Bourassa et Groulx, par des personnalités comme Olivar Asselin ou encore Omer Héroux, rédacteur en chef du Devoir. Perrier fut président de la Ligue d’action française, un des principaux dirigeants de la revue L’Action française, un des initiateurs de l’École sociale populaire, et c’est dans le sous-sol de son église que furent fondés les syndicats catholiques.15 D’où le surnom donné au presbytère; «l’évêché du nord».

Mais en même temps, la période où Lionel Groulx est le locataire du presbytère de Saint-Enfant-Jésus correspond au déclin de la paroisse urbaine comme lieu d’identité communautaire. La ville est un puissant dissolvant, qui créée de nouveaux pôles de références et qui expose ses résidents à d’autres valeurs que celles de la foi catholique traditionnelle. C’est particulièrement vrai du Mile End, ce «tiers espace», pour reprendre une expression de Sherry Simon, où, grâce à l’immigration, cohabitent dans un quadrilatère restreint des citoyens de nationalités, langues et religions différentes.16 La réaction de Lionel Groulx et de ses disciples face à cette évolution prend la forme d’une crispation passéiste, fortement teintée d’antisémitisme. En témoigne ce passage dans l’hommage – publié à la «une» du Devoir – qu’il rend à Perrier après son décès :

C’est dans les quinze ans de son passage à la cure de Saint-Enfant-Jésus du Mile-End que l’abbé Perrier donna sa mesure, marqua le plus haut point de sa vie. Une population cosmopolite n’avait pas encore envahi la paroisse. D’honnêtes ouvriers et artisans en constituaient le fond. Sur le boulevard Saint-Joseph, sur l’avenue du Parc et dans les bouts de rues adjacentes s’étaient installés une remarquable élite de professionnels, quelques illustrations du monde politique et des affaires.17

Un quartier oublié

La prospérité de l’après deuxième guerre mondiale fait en sorte qu’entre 1950 et 1960, la classe moyenne quitte massivement le Mile End pour les banlieues. C’est particulièrement vrai de la communauté juive : la population et la quasi-totalité de ses institutions – écoles, synagogues, bibliothèque, centre communautaire – déménagent vers le quartier Snowdon et les banlieues du West Island. Entre 1961 et 1981, le nombre d’habitants passe de 36,272 à 28,27018 : il reste une population pauvre, laissée à elle-même, surtout canadienne-française et de nouveaux groupes d’immigrants, Grecs, Italiens et Portugais en particulier, qui commencent au bas de l’échelle.

Quartier oublié, le Mile End est en voie de perdre identité et nom. Ainsi, le journaliste Edgard Andrew Collard, qui a longtemps tenu une chronique historique dans The Gazette, cite en 1966 cette lettre d’un résident de longue date :

Quelle est l’origine du nom «Mile End?» M. Edward McElligott nous a écrit pour poser cette question. M. McElligott vit sur l’avenue du Mont-Royal, et a connu ce secteur de Montréal toute sa vie. Il se souvient, comme certains d’entre nous, que le nom Mile End fut déjà d’usage courant pour désigner cette partie de la ville. Il en reste d’ailleurs quelques souvenirs. M. McElligott écrit :

«On lit parfois un nom ancien qui est ‘Mile End’. Bien que peu d’anglophones d’aujourd’hui en sachent grand-chose, autant les francophones que les anglophones d’antan le connaissaient bien. Je n’ai jamais vu une carte qui en montre les frontières, si tant est qu’une telle chose existe. Et quelle est la signification de ce nom?

«Pour nous, alors enfants, il a toujours semblé indiquer le secteur borné par la rue Sanguinet (maintenant Henri-Julien), vers l’ouest jusqu’à la Main (Saint-Laurent) et de l’avenue Mont-Royal jusqu’au vieil hôtel du CPR, du côté est de Bernard et de la Main. Pour les paroissiens anglophones de l’église St. Giles ou de l’église St. Michael, les mots ‘The Annex’ étaient utilisés pour cette belle section à l’ouest de la rue Clark jusqu’à, je crois, l’avenue du Parc. Chaque lot avait une très jolie maison, toutes avec des jardins, arbres, etc. à l’avant et la vieille école Fairmount était au milieu. Ce secteur avait une large proportion de résidents anglophones.

«Ce sont les Canadiens-français qui semblent garder le nom Mile End vivant même aujourd’hui. Sur Saint-Laurent et Beaubien, il y a un magasin de vêtements qui porte ce nom. Près de Jean-Talon, à l’est de Parc, il y a une petite rue encore nommée Mile End. Pour nous les anciens, l’église catholique romaine de l’Enfant-Jésus sur la rue Saint-Dominique, de l’autre côté du petit parc Lahaie entre Laurier et le boulevard Saint-Joseph, s’est toujours appelée l’église du Mile End».19

Le prêtre des pauvres

Le quartier, alors identifié comme l’un des plus défavorisés de Montréal, devient pendant les décennies 1960-1970 un terrain d’intervention privilégié des travailleurs sociaux et des groupes communautaires. La rencontre entre ces militants et des prêtres de la paroisse du Mile End – un en particulier, Hubert Falardeau – permit de «rebaptiser» en quelque sorte ce territoire abandonné.20 La revue phare de la gauche québécoise d’alors, Parti pris, y fait allusion : «Que ce soit sous forme de comités de citoyens, de syndicats de pauvres, d’organisations de quartiers, cette masse autrefois anonyme se cherche une voix propre au lieu de quémander ailleurs appuis et patronage. Elle se fait entendre à Saint-Henri, à Hochelaga, comme au Mile-End ou à Saint-Jérôme.»21

Un des principaux déclencheurs de cette mobilisation fut la décision de la Commission des écoles catholiques de Montréal d’exproprier 70 familles en novembre 1967 pour construire une nouvelle école Saint-Enfant-Jésus – elle se trouvait jusque-là sur le boulevard Saint-Joseph – (figure 4) sur la rue Villeneuve, entre Saint-Dominique et Coloniale.22 Les familles évincées n’avaient droit qu’à un minuscule dédommagement.23Phénomène quasi-inédit, lors d’une tumultueuse assemblée d’information, les expropriés ne contestèrent pas seulement le montant dérisoire des indemnités, mais le principe même de l’expropriation. Ils revendiquent le droit de continuer à vivre dans des logements et un quartier qu’ils considèrent être le leur.

Jusque-là, pour tout ce qui concerne la rénovation urbaine, le concept «on efface tout et on recommence» faisait consensus : «La vie utile d’un bâtiment résidentiel ordinaire dont la charpente et les murs extérieurs sont constitués de bois avec un revêtement extérieur de briques ou de pierre est établie à 55 ans maximum.»24 Le Conseil central de Montréal de la CSN propose même de reloger les résidents des quartiers défavorisés dans les îles de la Terre des Hommes : «Qui irait vivre dans les îles ? Ces logements populaires devraient être offerts en priorité aux gens qui sont ou qui seront expropriés (…). C’est surtout la population du Mile-End et du bas de la ville qui en bénéficierait».25

Or, ce que découvrent les jeunes animateurs sociaux fraîchement diplômés des universités, c’est que les résidents de ce qui était alors considéré comme une zone de taudis irrécupérables étaient souvent attachés à leur quartier :

Ces populations avaient une histoire liée à ces quartiers qui n’était pas celle de déracinés. Un réseau de solidarité, basé sur les relations familiales et le voisinage se révélait. Le lieu de résidence renvoyait ainsi à un paysage urbain connu et apprécié, qui était associé à des souvenirs personnels, à des liens sociaux et à une sécurité devant l’inconnu.»26

La cohabitation entre Hubert Falardeau, vicaire de la paroisse Saint-Enfant-Jésus, et les militants n’est pas toujours facile. Inspiré par les prêtres-ouvriers français, il veut faire sortir l’église de son cadre traditionnel : « [Je suis] fatigué de n’avoir que les 20 $ de la Saint-Vincent-de-Paul à distribuer par semaine (…), il est temps que le clergé s’occupe des problèmes du peuple».27 Mais, lors d’une assemblée destinée à regrouper des comités de citoyens du futur Plateau Mont-Royal et du centre-ville,28 des animateurs sociaux lui reprochent de parler à des élus «au nom du Mile-End» sans être mandaté, «entretenant ainsi un culte de la personnalité qui encore une fois, maintient la population dans la dépendance».29 Le prêtre présente ses excuses et affirme avoir agi ainsi uniquement parce que les autres prêtres des paroisses environnantes tardaient à s’impliquer. Ces tensions n’empêchent pas Falardeau de continuer à faire la manchette30 : au printemps 1968, il rallie d’autres prêtres en opposition aux politiques du maire Drapeau. Son geste fait l’objet d’un article à la «une» du quotidien Le Devoir (figure 5).

La fin de semaine du 18 mai 1968, les comités de citoyens des principaux quartiers de la ville se réunissent pour jeter les bases d’un mouvement politique. L’une des raisons invoquée est l’échec des actions menées jusque-là : «Le comité des citoyens du Mile-End, dans le centre de Montréal, a protesté contre trois expropriations faites dans le quartier par la Commission des écoles catholiques de Montréal. Mais sans succès à ce jour.»31 Pour les autorités ecclésiastiques, la présence du vicaire à cette rencontre est la goutte de trop : une semaine plus tard, Hubert Falardeau est expulsé du presbytère de Saint-Enfant-Jésus.32

Mais l’abbé Falardeau n’en reste pas là. Il décide de tenir tête à sa hiérarchie et se présente comme candidat indépendant aux élections fédérales du mois suivant, le 25 juin 1968 (figure 6). Se présentant comme le «candidat des pauvres» sa campagne électorale recevra une couverture médiatique abondante, et plusieurs journaux écriront que le député libéral sortant est en sérieuse difficultés. Ce dernier se défend surtout en qualifiant Falardeau de «communiste».33

Si le «curé des pauvres» n’est pas élu, il arrive bon deuxième, avec 4297 voix. Mais, surtout, le militantisme d’Hubert Falardeau, en faisant la jonction entre le Mile End de la vieille paroisse catholique canadienne-française et celui des groupes sociaux qui militent dans le quartier au cours des décennies suivantes, aura largement contribué à faire en sorte que le nom Mile End, jamais complètement disparu, connaisse une véritable renaissance.34

Le «Mile End West Project»

Le Mile End de l’abbé Falardeau, situé à l’est du boulevard Saint-Laurent, est avant tout francophone. Quelques rues plus à l’ouest, et pendant la même période, émerge un mouvement parallèle de réappropriation du quartier par ses résidents. Dans ce cas-ci, l’action d’un organisme implanté dans le Mile End depuis le début du 20ème siècle, le YMCA, fut décisive.

La «North Branch» du YMCA a pignon sur rue dans le quartier depuis 1907. À l’origine, il s’agit d’un organisme missionnaire, faisant la promotion d’une vie religieuse saine auprès des jeunes anglo-protestants. D’abord établi dans un édifice situé sur l’avenue Fairmount au coin de Jeanne-Mance, le YMCA emménage dans un édifice neuf en 1912, sur l’avenue du Parc, coin Saint-Viateur (figure 7). Le «Y» a aussi une branche internationale, qui offre des cours aux immigrants fraîchement arrivés, située au centre-ville. En 1950, la direction de l’organisme décide de déménager la branche internationale dans l’immeuble de l’avenue du Parc, invoquant deux raisons : le membership du «North Branch» est en fort déclin, en raison de l’exode de la classe moyenne vers les banlieues, et le quartier environnant devient de plus en plus une zone de destination pour l’importante immigration d’après-guerre.35

Le Y offre des cours d’anglais (le français est ajouté en 1963) et des activités sociales destinés à faciliter l’intégration de ces nouveaux arrivants; 1,200 étudiants fréquentent l’établissement en 1966. En 1967, le Y fait un virage vers l’action communautaire : «We must get out of the building where we have become walled off from the population, and into the real life of the community.»36 Cette volonté part du constat que le quartier où se trouve l’institution est un quartier abandonné :

C’est un secteur d’une extrême pauvreté, avec des logements vieux et détériorés; des rues et des ruelles sales; un taux élevé de décrochage scolaire; des délinquants juvéniles récidivistes; une population fragmentée, comprenant plusieurs groupes ethniques, sans sentiment d’appartenance communautaire; et aucun leadership efficace. Le niveau moyen de scolarité est beaucoup plus bas que la moyenne montréalaise; le taux de chômage beaucoup plus élevé, et le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale considérable. Le secteur n’a pas d’installations pour les loisirs, intérieurs comme extérieurs.37

Le territoire à desservir est décrit comme difficile à définir. Le projet initial du Y désigne sous le nom de «Mile End» un vaste quadrilatère compris entre l’avenue des Pins, au sud, la voie ferrée du CPR, au nord, la rue Saint-Denis à l’est et la rue Hutchison à l’ouest; la frontière du «Mile End West», elle, s’arrête à la rue Saint-Dominique, côté est, et à l’avenue Mont-Royal, au sud. C’est là que le Y propose de recentrer son action et de faire de l’intervention auprès de la communauté grecque sa priorité; à la fin des années 60, celle-ci représenterait entre 60 et 70% de la population du secteur ainsi circonscrit. Mais, surtout, la population grecque, d’immigration récente, est décrite comme vivant isolée dans un ghetto culturel et comme ayant peu conscience de ses droits.

Le Y embauchera donc des travailleurs sociaux et offrira une série de services : cliniques juridiques, camp d’été pour les jeunes, création d’association de parents pour obtenir de meilleures écoles, etc. Le projet est présenté comme temporaire, dans la mesure où le but est de favoriser l’intégration de la communauté grecque à la société d’accueil et la prise en main de ces services par la communauté elle-même. Le projet prédit même que la présence grecque dans le Mile End serait un phénomène temporaire et qu’en s’intégrant, cette communauté migrerait vers d’autres quartiers, comme les groupes d’immigrants plus anciens. L’auteur ajoute que le quartier redeviendrait ainsi sans doute majoritairement canadien-français, mais qu’il s’agirait d’une population pauvre et marginale !38

La renaissance multiethnique

Le travail du YMCA auprès de la communauté grecque et, à partir des années 70, auprès de d’autres générations d’immigrants, latino-américains notamment, contribue à mettre en valeur le caractère multiethnique du secteur. La connotation péjorative liée au quartier cosmopolite évoquée par le chanoine Groulx et ses disciples disparait au profit d’une célébration de la différence.39 Le Mile End retrouve son identité comme le quartier multiculturel montréalais par excellence : le choix de nommer la première bibliothèque multiethnique de Montréal «bibliothèque du Mile-End», inaugurée avenue du Parc le 8 novembre 1982, confirme cette identité retrouvée (figure 8).40

Cette même année 1982 voit aussi la naissance de l’actuel Comité des citoyens du Mile End qui, notamment en organisant une fête de la Saint-Jean plurielle entre 1986 et 1998, fera de l’hétérogénéité du quartier un pôle d’attraction. L’hybridité du Mile End devient ainsi une valeur à célébrer et ancre son dynamisme contemporain.41