Chapitre 1 : Le Mile End rural

Une forêt magnifique?

L’histoire du Mile End rural reste très mal connue; seuls de courts fragments en témoignent au 19e siècle. En 1891, l’annuaire Lovell publie un guide promotionnel qui utilise les données du recensement tout juste effectué. En plus d’articles sur Montréal, le livre présente de courts portraits des villages de la banlieue. L’article sur Saint-Louis du Mile End tient sur une demi-page :

Before the year 1800 the site on which the village stands was a forest, and mostly belonged to Pierre D. Bélair. An Englishman, named Mountpleasant, purchased it from the former owner, and experimented with orchard culture with a large stock of fruit trees imported from England. His attempt was unsuccessful, and the land passes into the Whitehall and Knapp families. A few years later John and Jacob Wurtele purchased a large portion of it, and in 1816 it was subdivided between Wurtele, Fortier, John Spalding, Richard Smith and others. Still later Stanley Bagg purchased a tract of about forty acres, on a portion of which the Provincial Exhibition buildings are now erected. In 1805 a clearance was made on the west side of St. Lawrence road to the brow of the Mountain, northward from where the Hotel Dieu Convent and Hospital now stands, to the present Mount Royal avenue. The clearance was turned into pasture land and a race course. The course was the only one in either Lower or Upper Canada. Robert Lovell and family, in 1820 and 1821, occupied what was then known as the Wurtele property, now almost the centre of this prosperous and progressive village, then known as the Mile End. On the outskirts are several farms, among which may be noted that of John Spalding, whose father was one of the first pioneers in this district. All this immense tract of land originally belonged to the Seminary of St Sulpice and the Ladies of the Hotel Dieu.1

Le journaliste de la Montreal Gazette, Edgar Andrew Collard, qui a longtemps tenu une chronique sur l’histoire montréalaise, a publié ces souvenirs d’un Montréalais décrivant le secteur vers 1840. Les noms et les fermes mentionnés recoupent en partie ceux publiés par Lovell :

We moved out to the Mile End and lived for a time in a great big old stone house on Mr. Jacob Wurtele’s farm. It stood far from the road and there was a fine avenue of basswood, elm and poplar trees in front. Here my mother taught school. The children came in from all round. The Spaulding farm was a fine farm then, run by Mrs. Spaulding though her husband was living, but he was old and feeble. There was one son, Bill, who worked on the farm, and her son James Spaulding kept the Mile End Hotel. There was another large hotel kept by a French family, and there was a large tannery (Blair’s, I think) and Charlton’s market garden, and about a dozen houses formed the Mile End of that day. There were stone quarries; too, some old ones filled with water, fine, fresh and cool, the swimming places of all the boys around. There were broad sand pits, too, where we boys used to play and hunt for martens’ and swallows’ nests in the sand bank.2

Le 25 novembre 1893, le journal La Presse décrit à son tour le Mile End du 18e siècle :

En 1774, cette région avoisinant Montréal, bornée par l’avenue Mont-Royal, le chemin Papineau et […] Saint-Laurent était ce que l’on était convenu d’appeler la résidence des officiers militaires qui y avaient établi demeure. Où nous voyons aujourd’hui de belles rues bordées de demeures princières, il n’y avait dans ce temps-là qu’une forêt avec quelques éclaircies dues à la hache des ouvriers de M. Fay, un des officiers qui avait élu domicile dans ce domaine.3

L’article de 1891 du Lovell est important, car il inspirera une bonne partie de ce qui s’est écrit sur le Mile End rural depuis. Par exemple, en 1938, l’historien Robert Prévost publie une série d’articles sur les premiers habitants du secteur, surnommés «Pieds-Noirs». Il décrit alors ainsi les lieux :

À l’endroit où devait surgir plus tard la paroisse de Saint-Enfant Jésus ou de St-Louis du Mile-End, soit de la rue Mont-Royal en montant vers la rivière des Prairies, une forêt magnifique permettait à quelques citadins épris de chasse, de venir faire le coup de feu, et aux écoliers en maraude, de venir cueillir des noisettes ou de jouer aux ‘sauvages’.

En 1774, un officier de la milice anglaise, M. Fay, qui avait sa demeure à l’orée de ce bois, avait fait tracer quelques sentiers et abattre des arbres; cet abattage forma des clairières à différents endroits de la forêt.4

Nous aurons l’occasion de revenir sur les Pieds-Noirs. Pour l’instant, contentons-nous de noter que ce «récit des origines» fut repris, avec quelques variantes, par de nombreuses histoires du Plateau Mont-Royal dans les décennies suivantes. Pour ne donner que deux exemples séparés par plus de 30 ans, en 1951, le défunt journal Le Canada publie une série d’articles sur l’histoire du Mile End :

Le territoire, couvert aujourd’hui par le quartier Laurier et ses environs et qui recèle l’une des plus fortes densités de population de la région métropolitaine, était une forêt au début du XIXe siècle. […] Et jusque vers 1830 ou 1840, il ne semble pas y avoir eu d’habitation permanente dans ce domaine qui était bien celui de la forêt. Tout ce que l’on sait, c’est qu’un certain M. Fay y avait fait pratiquer des clairières et des sentiers pour ses promenades de chasse. En 1891, le ‘Historical Report’ de Lovell apporte quelques autres précisions : le domaine était une forêt appartenant à Joseph D. Bélair avant 1800. […] On mentionne notamment la ‘Wurtele Property’ habitée, avant 1850, par des membres de la famille Robert Lovell ‘au centre du village connu sous le nom de Mile End’.5

Et, en 1984, l’auteur de la brochure Le Plateau Mont-Royal au 19e siècle écrit :

Au sommet de la côte à Baron s’étendait une magnifique forêt. Cette dernière permettait à quelques citadins épris de chasse de venir faire le coup de feu contre le petit gibier, et aux écoliers de venir cueillir des noisettes. Avant 1800, le site sur lequel s’est développé Saint-Louis du Mile-End appartenait en grande partie à Pierre D. Bélair. Ce dernier vendit une partie de son domaine à un anglais nommé Mountpleasant qui tenta d’y planter sans succès des arbres fruitiers importés d’Angleterre.6

Ce «récit des origines» se retrouve même dans les documents officiels contemporains de la ville de Montréal :

L’ensemble du territoire aujourd’hui nommé Mile End appartenait, avant 1800, à Pierre D. Bélair. Au cours du XVIIIe siècle, cette terre fut cependant concédée à plusieurs grands propriétaires, dont les Whitehall, Knapp, Wurtele, Spalding, Bagg et Beaubien. Ces grandes propriétés furent un facteur de ralentissement du développement.7

Si l’histoire de certaines des familles nommées par Lovell peut être retracée – les Bagg et les Bélair par exemple – d’autres grands propriétaires qui ont pourtant fortement modelé le territoire du Mile End ne sont même pas mentionnés et sont ainsi tombés dans l’oubli. C’est le cas notamment du boucher anglais John Clark et de la veuve Agathe Perrault-Nowlan que nous présenterons plus tard.

Présence amérindienne, colonisation et défrichements

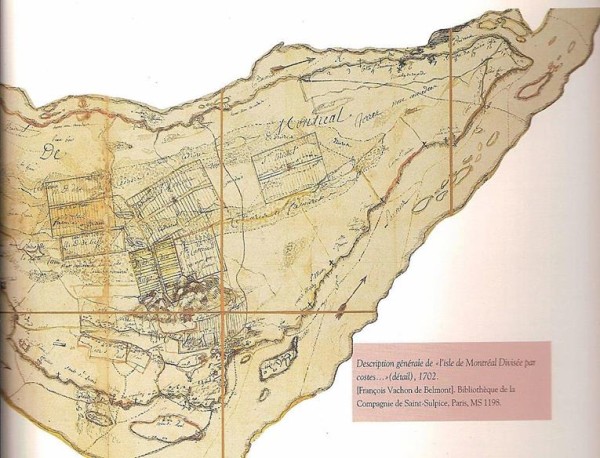

Mais d’abord, le Mile End d’avant 1800 était-il vraiment recouvert par la forêt et les clairières bucoliques décrites par les chroniqueurs? Une carte remarquable faite en 1702 par les Sulpiciens (figure 4) nous fournit plusieurs indices importants. Devenus seigneurs (administrateurs terriens) de l’île en 1663 et profitant d’une accalmie dans les guerres iroquoises à la fin du 17e siècle, les Sulpiciens lancent alors une vaste opération de peuplement de l’espace rural à l’extérieur des limites de la ville fortifiée. Ils concèdent des terres sous forme d’étroites bandes rectangulaires, perpendiculaires aux rives de l’île de Montréal et regroupées en «côtes» (dans le sens de «rive» plutôt que «pente»).8

Figure 4 : Description générale de l’île de Montréal, François Vachon de Belmont, 1702 (extrait). Tirée de Jean-Claude Robert, Atlas historique de Montréal, Libre Expression, 1994, p.43. La voie sinueuse qui part de la ville, contourne la montagne et rejoint le Sault-au-Récollet est un sentier amérindien.

L’archéologue Brad Loewen a reconstitué le portrait de la forêt originelle pendant une période d’environ 350 ans, en s’appuyant sur la carte des Sulpiciens et en analysant les témoignages écrits laissés par les premiers visiteurs européens de l’île, Cartier et Champlain.9 Si des siècles de présence amérindienne, avec leurs pratiques de chasse, de cueillette et d’agriculture extensive (brûlis), ont déjà considérablement modifié le sud et l’ouest de l’île, il n’en va pas de même du centre resté relativement intact :

La première zone, qui contient la forêt la plus ancienne, est une immense cédraie, longue de 25 km et large de 5 km, qui domine le versant nord-ouest de l’île, au nord du mont Royal. Elle s’étend entre ce qui est aujourd’hui la carrière Lafarge à Montréal-Est et l’aéroport de Dorval dans l’ouest de l’île. […] Selon les principes de succession forestière, la grande cédraie constitue une forêt finale et elle existe à cet endroit depuis plusieurs siècles.10

Loewen ajoute qu’à proximité du Mont-Royal, à l’emplacement du Mile End, les cèdres cèdent leur place à une autre espèce, le frêne.11 Mais, si cette vaste forêt de cèdres et de frênes est encore intacte en 1702, la situation ne va plus durer très longtemps avec la concession des nouveaux lots. L’historienne Louise Dechêne a démontré que les besoins des habitants en bois de chauffage, compte tenu des rigueurs de l’hiver canadien, font en sorte que le défrichement progresse très rapidement.12 Avant même les nouvelles concessions le long des côtes de l’intérieur de l’île, la nécessité de chauffer Ville-Marie a déjà créé une vaste zone déboisée plus au sud : «cette zone entoure la jeune ville et s’étend jusqu’au pied du mont Royal. […] À l’est du mont Royal, elle remonte le versant sud de l’île jusqu’à l’axe des actuelles rues Fairmount et Masson, à moins d’un kilomètre de la crête centrale de l’île».13 Loewen précise :

Environ le tiers de la superficie totale de 499 km2 de l’île est déboisé depuis la fondation de Montréal. […] Chaque année, la forêt perd en moyenne 2,78 km2 de sa superficie et plus de 50 000 de ses meilleurs arbres, à la faveur des cultures, des pâturages et des constructions.14

La «magnifique» forêt dénuée d’habitations, évoquée par les chroniques précédemment citées, relevait donc de la mythologie dès la seconde moitié du 18e siècle. Comme le relèvent Joanne Burgess et Claire Poitras, l’activité humaine a déjà modifié le paysage naturel du Plateau en profondeur :

En 1780, près d’un siècle et demi après la fondation de Ville-Marie, les interventions humaines ont transformé profondément le mont Royal. Ses trois collines ont été encerclées entièrement par les exploitations agricoles. L’activité paysanne a fait progresser les défrichements et, aux abords de la montagne, les boisés d’origine ont reculé au profit des champs de céréales. Un habitat rural prend forme le long des chemins de desserte : maisons de pierre, bâtiments de ferme, potagers et vergers.15

Dans son article, Loewen énumère les étapes de cette transformation : jusqu’en 1698, la montagne et le territoire adjacent à l’est étaient réservés aux Autochtones établis dans la mission des Sulpiciens pour leur permettre de maintenir un mode de subsistance traditionnel (chasse, cueillette, cultures). Après leur expulsion, ces terres sont concédées le long des côtes, «à travers la grande cédraie. Le chemin desservant les nouvelles fermes (l’actuel boulevard Crémazie) suit l’axe central de la cédraie, qui, lui, est déjà défriché. Soustraite du domaine seigneurial, la cédraie est donnée entièrement aux censitaires afin de subvenir à leurs besoins de construction et de chauffage.»16 Le secteur sera partiellement reboisé, conclut Loewen, qu’entre 1830 et 1870, avec la pomiculture qui s’installera entre les rues Sherbrooke et des Pins : «après deux siècles de déboisement continu, c’est la première plantation importante d’arbres à Montréal.»17 Plus au nord, dans l’actuel Mile End, ce sont les pâturages et les cultures maraîchères qui domineront, comme on le verra plus loin.

Champs, pâturages, vergers et piste de course

Deux images du début du 19e siècle permettent de visualiser l’empreinte de ces interventions humaines. La première, une aquarelle intitulée Montreal from the race course on the mountain, a été peinte vers 1821 par John Elliott Woolford (figure 5). La seconde, de John Duncan, View near Mile End, Montreal, est de 1831 (figure 6). Woolford s’est placé sur les flancs du Mont-Royal; la ville est encore largement contenue derrière l’enceinte des fortifications du 18e siècle. Le chemin Saint-Laurent, qui s’en échappe, escalade la «Côte-à-Baron» (un moulin se trouve sur la gauche dans l’axe de l’actuelle rue Prince-Arthur, non loin de Saint-Dominique) et longe quelques villas rurales. Le kiosque, en bas à gauche, est au centre de la piste de course évoquée par le titre du tableau et mentionnée dans l’article de 1891 du Lovell. Située entre l’actuelle avenue du Parc et le boulevard Saint-Laurent, elle a été aménagée en 1811 par Stanley Bagg, sur des terres louées à son futur beau-père, le prospère boucher anglais John Clark. Avec les sœurs hospitalières, Clark est l’un des principaux propriétaires des terres situées, au nord de Sherbrooke, entre les flancs du Mont-Royal et le chemin Saint-Laurent.

Le second dessin, réalisé dix ans plus tard, se situe en contre-bas : le promeneur et son chien longent le chemin Saint-Laurent du côté est, un peu au nord de l’actuelle rue Roy; la résidence située à droite est probablement la villa d’Austin Cuvillier, un riche marchand montréalais du 19e siècle, ami de Stanley Bagg. Si le faubourg Saint-Laurent qui s’étend jusqu’à la rue Sherbrooke, s’est considérablement densifié depuis 1821, les pâturages et les villas dominent toujours le paysage du plateau, comme le confirme une autre aquarelle de Duncan, peinte l’année suivante (figure 7). Duncan peindra aussi une Vue de Montréal montrant l’Hôtel-Dieu vers 1870 où l’on voit encore des vaches paître sur la montagne.18

Figure 5 : John Elliot Woolford, Montreal from the mountain, on the race course, v. 1819-1821

Musée des beaux-arts du Canada (23416)

Figure 7 : James Duncan, Montréal en 1832 (fragment). Au premier plan, on remarque «Piémont» construit en 1820 pour le politicien Louis-Charles Foucher. Cette villa témoigne bien du développement typique du côté ouest de Saint-Laurent. – Musée McCord

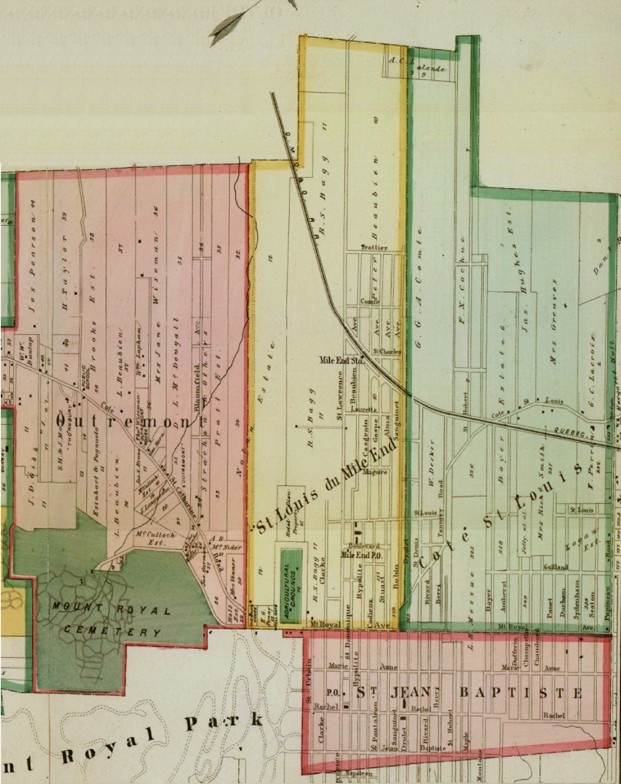

La carte ci-dessous (figure 8) montre que l’organisation spatiale de ce territoire en longues bandes étroites longeant les côtes survit toujours en 1879, même si l’urbanisation est déjà bien engagée au sud et à l’est de Saint-Laurent (villages de Saint-Jean-Baptiste et de Côte-Saint-Louis). À l’ouest, Saint-Louis du Mile End n’est encore développée que dans ses parties est et sud, essentiellement le long du chemin Saint-Laurent. En fait, comme nous le verrons plus tard, la plupart des rues indiquées par l’atlas Hopkins sur les terres de «Peter Beaubien» – entre Saint-Laurent et les terres de «G.G.A. Comte» – ne sont encore qu’à l’état de tracés virtuels.

Les premiers villages

Une série de photos permet de visualiser le Mile End plus de 30 ans après l’aquarelle de Duncan. La première (figure 9), prise à partir du toit de «Ravenscrag», la résidence de Sir Hugh Allan occupée actuellement par l’Allan Memorial Institute, offre une vue en plongée vers le nord-est. Elle montre l’Hôtel-Dieu en 1869, peu de temps après sa construction. Sauf pour quelques maisons le long du chemin Saint-Laurent (au milieu à la gauche de l’hôpital), l’environnement n’est encore qu’arbres et champs : l’avenue du Parc, qui se trouverait entre la lisière des arbres et le mur de l’hôpital, n’est pas encore tracée.

Figure 9 : James Inglis, Vue de Montréal depuis « Ravenscrag » montrant l’Hôtel-Dieu, panorama 1869 – musée McCord

Le photographe de la suivante (figure 10),19 prise environ dix ans plus tard, s’est placé en contre-bas, plus au nord, approximativement à la hauteur de la rue Marie-Anne. Son intention était de montrer le «crystal palace», déménagé en 1878 depuis la rue Sainte-Catherine sur le site de l’exposition agricole provinciale, située immédiatement au nord de l’Hôtel-Dieu. Le «crystal palace», la structure avec le dôme allongé du côté gauche de la photo, se trouve à l’actuelle intersection d’Esplanade et Saint-Joseph. Son intérêt principal réside dans le fait que c’est sans doute la plus ancienne photo connue du village de Saint-Louis du Mile End : la première version de l’église Saint-Enfant-Jésus, située sur Saint-Laurent entre Laurier et Saint-Joseph, se trouve à l’arrière au milieu. Tout le secteur situé à l’ouest est encore rural, comme l’indiquait l’atlas Hopkins : un vaste espace apparemment vide, au-dessus du «agricultural grounds», est divisé entre deux propriétés, «Nolan estate» et «R.S. Bagg», ainsi qu’une enclave, située juste au-dessus du terrain de l’exposition, appartenant aux sœurs hospitalières.

Figure 10 : Saint-Louis du Mile End, vers 1878-1880. Extrait de Bryan Demshinsky, Montreal then and now, The Gazette, 1985, p. 92 (photographe inconnu)

Une photo célèbre, prise en 1859 (figure 11), donne un autre aperçu du secteur : il s’agit de l’actuelle rue Mont-Royal à l’intersection de Saint-Laurent. Le Mont-Royal se profile à l’horizon, une rangée de peupliers encadre le chemin qui y conduit. On aperçoit, à droite, le coin d’un édifice en pierre : c’est la seule photo connue montrant une partie de l’auberge du Mile End.

Le Plan Perrault : une avenue au milieu des fermes

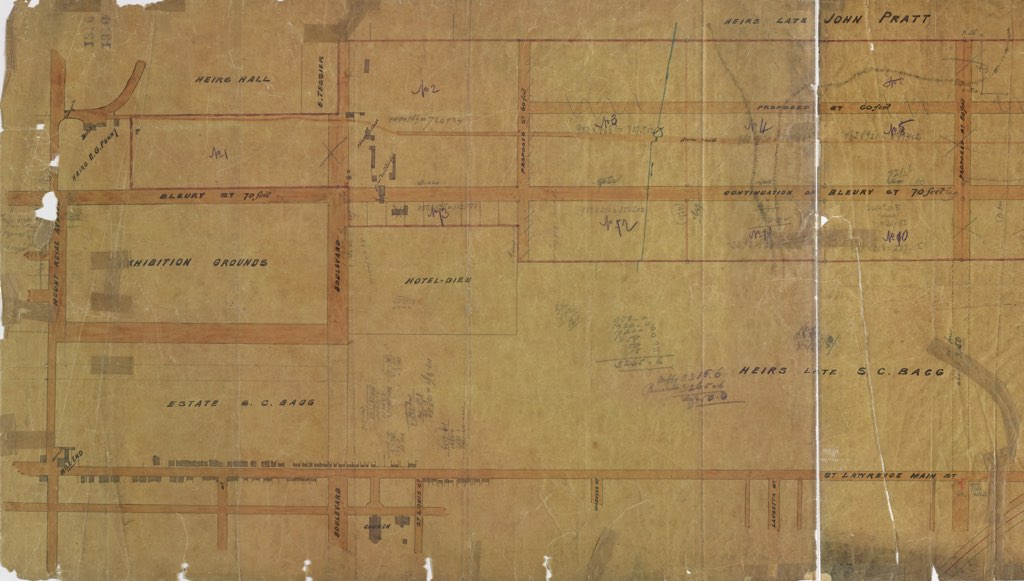

Mais c’est un plan fait par Henri-Maurice Perrault vers 1880 (figure 12) qui constitue un des meilleurs témoignages sur le Mile End juste avant son urbanisation. Architecte et arpenteur (il fit le tracé des terrains des grandes résidences du «mille carré doré»), Perrault était aussi l’un des fiduciaires du «Nowlan Estate», l’immense territoire à cheval entre Outremont et Saint-Louis du Mile End indiqué dans l’atlas Hopkins. Son relevé constitue le premier projet de lotissement urbain de cet espace rural : l’ouverture quatre années auparavant d’un tronçon de la voie ferrée du Quebec, Montreal, Ottawa & Occidental Railway, qui segmente en partie les terres du «Nowlan estate», et d’une gare un peu plus à l’est ne sont sans doute pas étrangers à ce plan. Perrault propose en effet de prolonger la rue Bleury —qui n’est alors qu’un chemin de terre se terminant à la hauteur de la rue Mont-Royal— sous la forme d’une avenue large de 70 pieds vers le nord, et de subdiviser en lots les terrains adjacents. Une rue parallèle, la future rue Hutchison, est également tracée, de même que celles qui deviendront Saint-Joseph, Fairmount et Bernard. Son «état des lieux» permet de constater qu’il faudra auparavant détruire au moins deux fermes (le plan indique que le bâtiment principal de l’une d’elles remonte à 1798), et combler un étang ainsi qu’un ruisseau venu de la montagne dont le tracé, vers l’est, correspond en partie à l’actuelle rue Groll. Mais, pour des raisons que nous explorerons plus tard, ce plan resta à l’état de projet pendant les dix années suivantes.

Plan de propriétés situées au Mile End (extrait). Attribué à Henri-Maurice Perrault, vers 1880. BAnQ CA601,S53,SS1,P1316. Dans le bas à droite, «St. Lawrence main street». L’église Saint-Enfant-Jésus se trouve également en bas, au centre. Entre l’église et le lieu-dit «Mile End», où se trouve l’auberge de la photo de 1859, on aperçoit quelques maisons villageoises en bois. Sauf pour «Exhibition Grounds» et un rectangle de terres appartenant aux sœurs hospitalières (au milieu de la carte), toutes les terres jusqu’à la ligne rouge appartiennent aux «Heirs late S.C. Bagg». La propriété Nowlan, avec les rues et les lotissements proposés, est au-dessus, entourée par les propriétés des «Heirs late John Pratt», «G. Tessier», «Heirs Hall» et «Heirs E.G. Penny». Les bâtiments de ferme à démolir sont dans l’axe de «Boulevard et «Continuation of Bleury st.». Le ruisseau et l’étang sont à la droite de ces bâtiments. Dans la portion non-reproduite ici du plan, d’autres bâtiments de ferme à démolir pour permettre la construction des nouvelles rues, se trouvent au nord de ce qui deviendra la rue Bernard.

Qui étaient ces fermiers, qui louaient alors leurs terres des successions Bagg et Nowlan, ainsi que des sœurs hospitalières de Saint-Joseph, les grands propriétaires de l’ouest du Mile End? S’ils ont laissé peu de traces, les éditions 1879-80 et 1880-81 de l’annuaire Lovell en donnent un aperçu : ils recensent un «John McKay, farmer, 69 St. Lawrence»; «R. Smeal, farmer, St. Lawrence»; «François Aubry Teck, farmer St. Lawrence»; «Alexander, James, Robert et Thomas Tate (ce dernier «milkman»), de la «Tate farm, off Mt. Royal ave». Dans l’édition suivante du Lovell, la «Tate farm» et ses locataires disparaissent complètement tandis que François Aubry, 5 St. Lawrence, est devenu «carter» (charretier).

À l’est de Saint-Laurent, sur les terres de Pierre Beaubien, les maraîchers dominent : «Julien Miron, gardener, 3 Mt. Royal»; «Edouard Dagenais, gardener, 17 Robin»; «Maximin Dupras, gardener, 55 St. Dominique»; «Ed Guernon, sen. gardener, 22 St. Louis». La famille Spalding, qualifiée de fondatrice dans les souvenirs de 1840 évoqués au début de ce chapitre, y est toujours : la ferme de «Chs. Spalding» est située au 77 Robin, l’actuelle avenue Henri-Julien.

Mais si, en 1880, à l’ouest de Saint-Laurent, le Mile End est encore un espace rural parsemé de fermes et de villas, il en va autrement du côté est : un village s’y est développé dès le 18e siècle. Nous le décrirons dans notre prochain article.